Quels parcours cérémoniels pour commémorer les guerres de 1871 à nos jours ?

par Stéphane Tison et Matthieu Watelet

L’hommage rendu aux morts des conflits armés (1870-1871, 1914-1918, 1939-1945, Indochine, Afrique du Nord, OPEX) a suscité la multiplication de lieux symboliques dans la ville du Mans. Quels sont-ils ? Quels éléments territoriaux expliquent le choix de leur emplacement et des parcours commémoratifs qui donnent sens à la mort des victimes de guerre ?

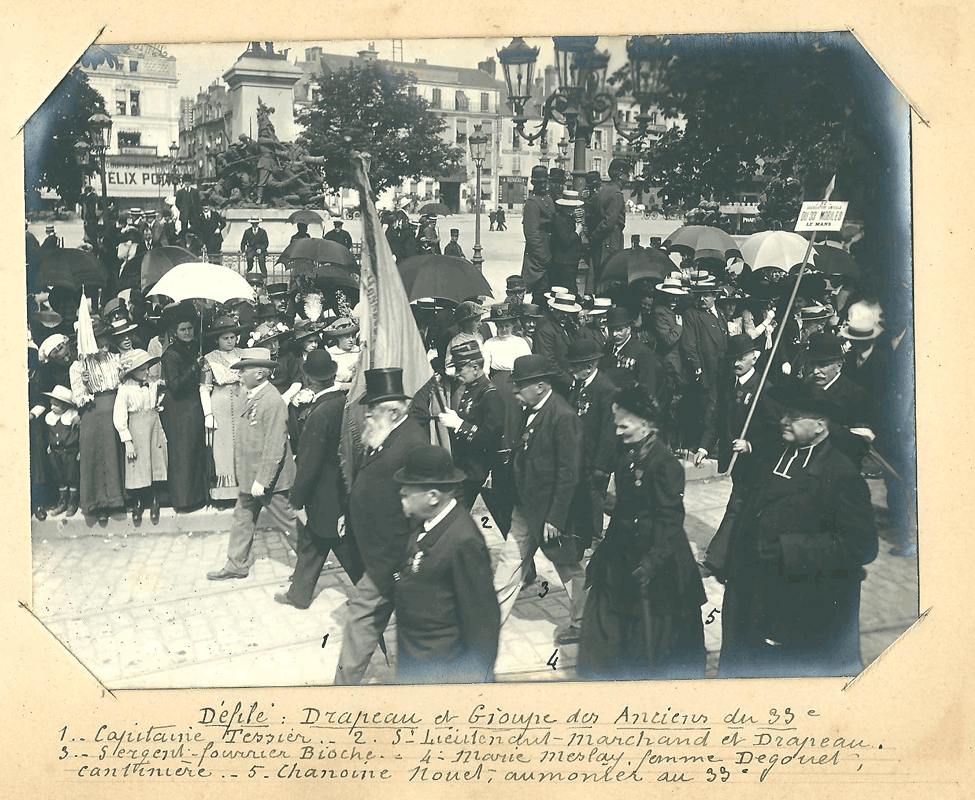

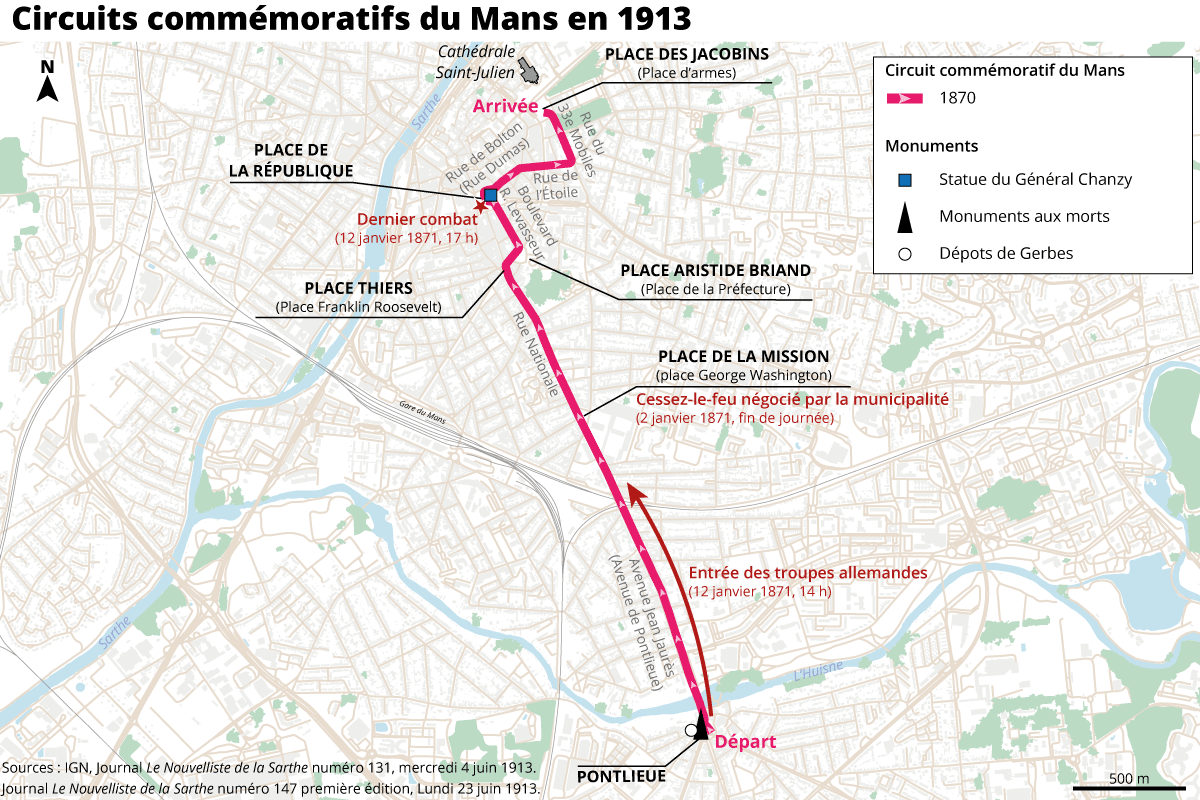

1La guerre de 1870-1871 donne lieu à un investissement mémoriel qui vise à marquer dans l’espace urbain l’expérience du combat. En effet, Le Mans fut l’enjeu d’une bataille du 9 au 12 janvier 1871. Après avoir combattu à l’est et au sud de la ville, les soldats de la 2e armée de la Loire commandée par le général Chanzy sont bousculés à Pontlieue et échangent leurs derniers coups de feu près de l’actuelle place de la République (ancienne place des halles). Monuments et itinéraires commémoratifs apposent une interprétation glorieuse des faits sur chaque espace investi par les troupes allemandes.

Fig. 1 - Les vétérans de 1870-1871 devant le monument à Chanzy et à la 2e armée de la Loire

Source : Les vétérans de 1870-1871 (33e Mobiles de la Sarthe) défilent devant le monument Chanzy, place de la République le 22 juin 1913, photographie (Société historique et archéologique du Maine, Fonds Robert Triger, Archives départementales de la Sarthe).

2À Pontlieue, un obélisque est érigé en 1873, portant les noms gravés des 554 Sarthois tués pendant la guerre. Il faut attendre 1885 pour qu’un monument soit inauguré place de la République, en hommage au général Chanzy et à la 2e armée de la Loire (Fig. 1). Son inauguration a donné lieu à une pompe sans précédent. Sa construction est due à un comité constitué en 1883, peu après la mort du général, par ses anciens officiers. Ce haut patronage en fait à l’époque un monument de dimension nationale qui rappelle le souvenir de tous les combats menés depuis Orléans jusqu’à Laval par une armée créée de toute pièce par le jeune gouvernement de la IIIe République. L’imposant monument n’est pas devenu le lieu d’un pèlerinage national, comme ce fut le cas à Mars-la-Tour à la frontière d’Alsace-Moselle. Il demeure toutefois un des symboles de la « glorieuse défaite ».

Sources : IGN, Journal Le Nouvelliste de la Sarthe numéro 131, mercredi 4 juin 1913. Journal Le Nouvelliste de la Sarthe numéro 147 première édition, Lundi 23 juin 1913.

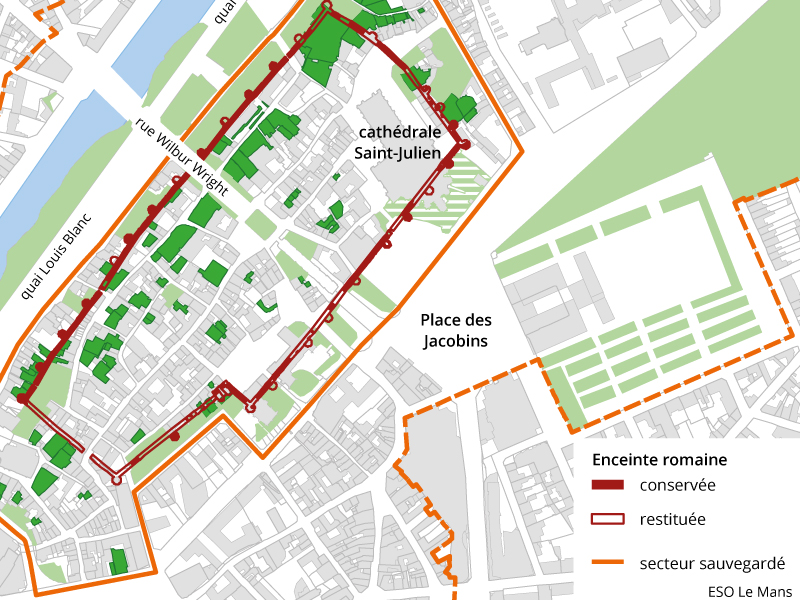

Fig. 2 - Circuits commémoratifs du Mans en 1913

3La reconnaissance des vétérans étant tardive, les cérémonies sont rares. Notons celle du 22 juin 1913, à l’occasion de la remise de la médaille commémorative de 1870 aux vétérans, qui suit ainsi un parcours symbolique intégrant ces deux édifices (Fig. 2) : un cortège est formé à la Lune de Pontlieue puis se dirige à pied vers le Quinconce des Jacobins (alors place d’armes de la garnison) au milieu d’un public nombreux en passant par la place de la République (Fig. 1). En suivant l’itinéraire de l’entrée des troupes allemandes, depuis Pontlieue, vers le centre urbain, ce défilé témoigne des traumatismes du conflit encore vifs dans la mémoire collective. Ce parcours présente un premier type d’investissement mémoriel de l’espace urbain.

Source : IGN,1923 : La Sarthe sur Micro-film mardi 30 octobre et samedi 10 novembre 1923, numéro de bobine : 10346 et 10529. 1927 : Le Petit Manceau : numéro 7.173, dimanche 23 octobre 1927. Peri3064 1930 : La Sarthe sur Micro-film jeudi 6 novembre au samedi 8 novembre 1930, numéro de bobine : 12897 et 13077. 1964 : Ouest-France : numéro 6.155, mardi 10 et mercredi 11 novembre 1964. 1980 : Ouest-France , jeudi 6 novembre et mercredi 12 novembre 1980.

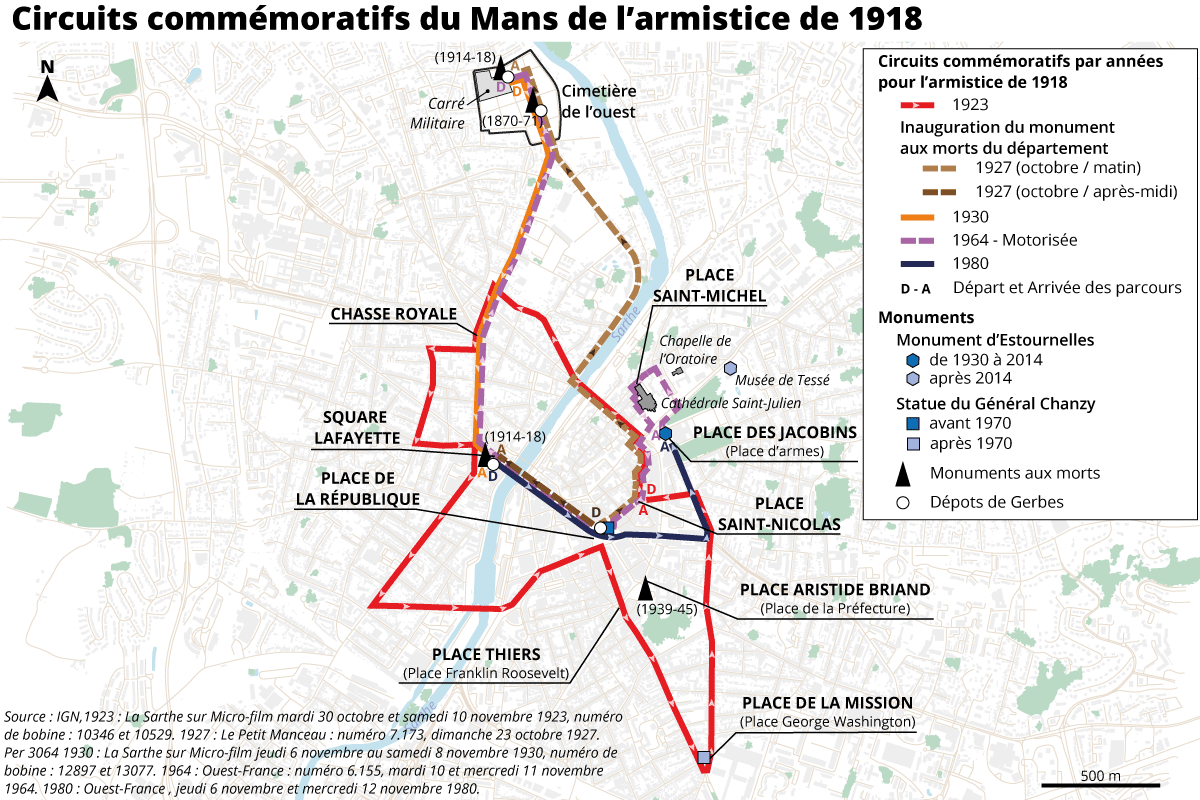

Fig. 3 - Circuits commémoratifs du Mans de l’armistice de 1918

4La Grande Guerre va susciter une emprise mémorielle plus diffuse, du fait même de l’importance des deuils qui touchent la plupart des familles. Avec la commémoration du 11 novembre, instituée par la loi du 24 octobre 1922, un rituel commémoratif cette fois durable, s’installe. La première commémoration, organisée l’année suivante (Fig. 3), avant l’existence de monuments, parcourt et enserre la majorité de l’espace urbain de l’époque, comme s’il fallait réunir symboliquement la communauté endeuillée. Elle comprend alors deux temps (cela, jusqu’en 1928) : une commémoration se déroulant le 1er novembre, principalement au Cimetière de l’Ouest et une seconde le 11 novembre. Le cortège se réunit à la place Saint-Nicolas et défile jusqu’à revenir sur cette même place (Fig. 3), dans un parcours qui investit la plupart des quartiers de l’époque.

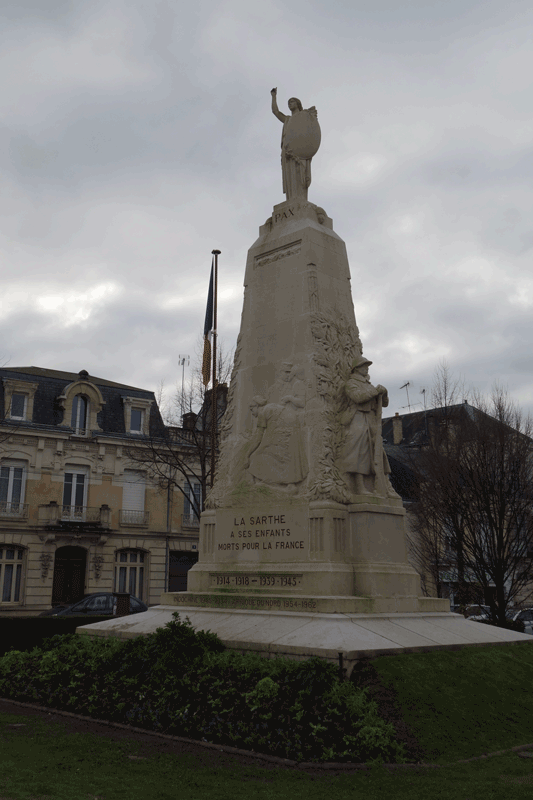

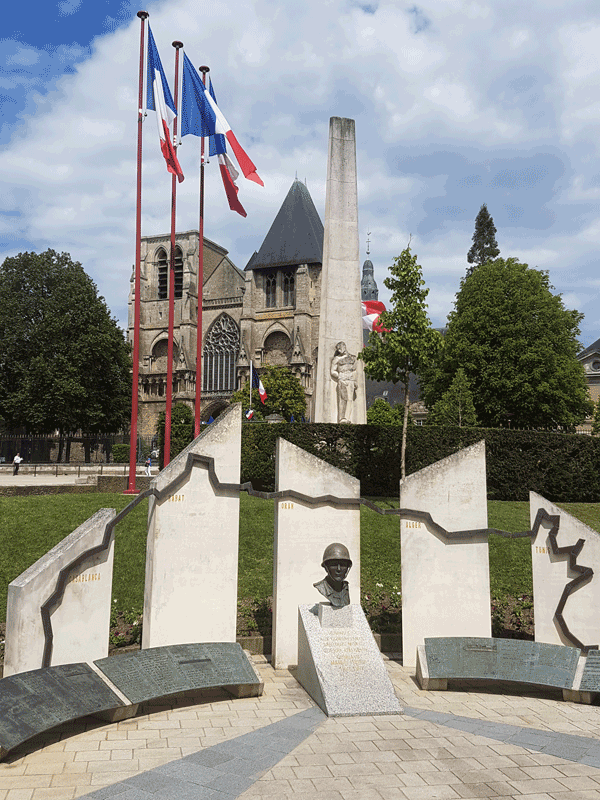

Fig. 4 - Monument aux morts du département de la Sarthe, square Lafayette, Le Mans

Source : Le monument aux morts du département de la Sarthe. ESO, 2024.

5En avril 1923, après de nombreux débats polémiques, le Conseil décide la construction de deux monuments : l’un est dédié aux morts du département de la Sarthe (Fig. 4), le second à ceux de la ville du Mans. Le premier est plutôt consensuel mettant en valeur la victoire et la paix : le monument, initialement prévu place de la Préfecture (place Aristide Briand), est inauguré en 1927 square Lafayette et constitue une réponse symbolique au monument Chanzy qui rappelait la défaite (Fig. 1). Le second, inauguré en 1929 au Cimetière de l’Ouest, tient compte des aspirations de la majorité municipale et de la gauche qui souhaitaient un lieu isolé, paisible, insistant davantage sur le deuil. La présence de ces édifices va dès lors fixer le parcours commémoratif : dès 1930, le cortège se rend au Cimetière de l’Ouest, se recueille square Lafayette puis place de la République.

6Après la Seconde Guerre mondiale, l’espace mémoriel est davantage éclaté, à l’image d’une mémoire divisée par la diversité des choix et expériences vécues pendant le conflit, notamment pendant l’Occupation. Le parcours demeure très large, toujours centré, malgré tout, sur trois espaces : le Cimetière de l’Ouest (monument aux morts du Mans), le square Lafayette (monument aux morts de la Sarthe) et la place des Jacobins, place d’arme. C’est le cas en 1964 et en 1980. A quoi il faut ajouter, comme dans l’entre-deux-guerres une cérémonie religieuse à la cathédrale ou/et à Notre-Dame de La Couture, et parfois au Temple (1954) ou à la Synagogue (1964).

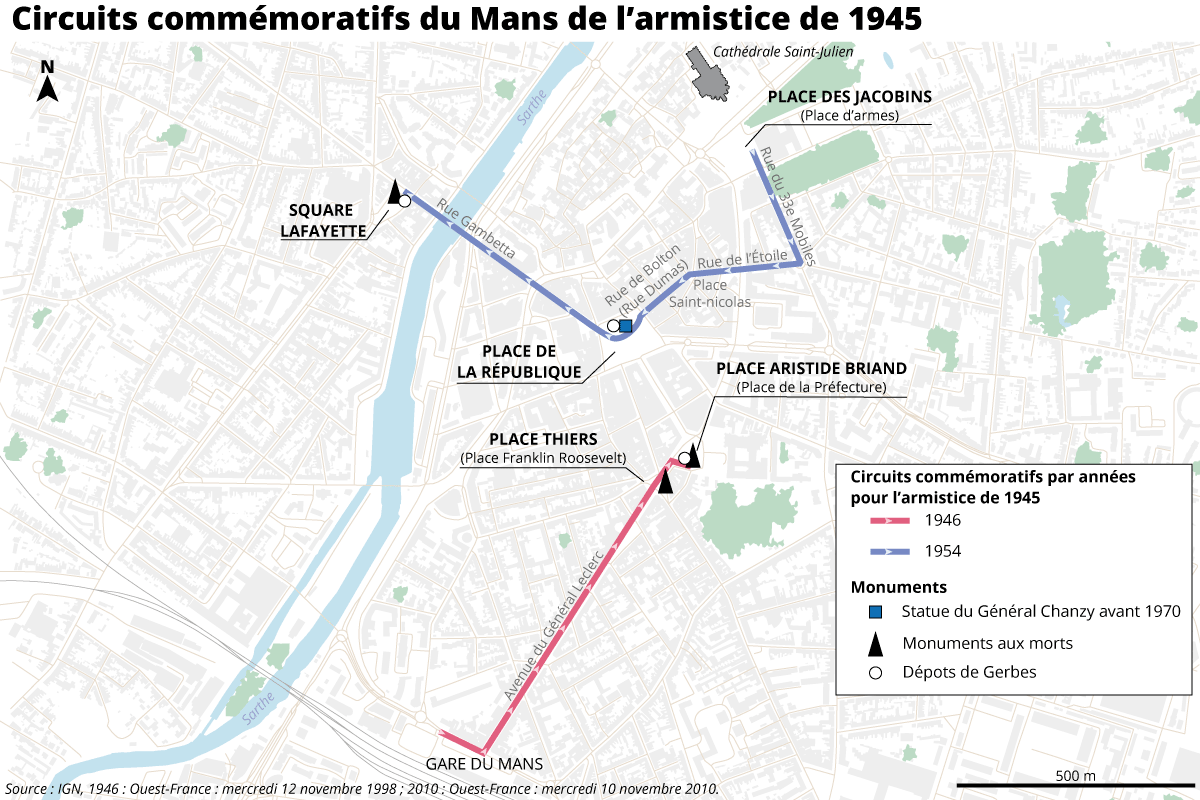

Source : IGN, 1946 : Ouest-France : mercredi 12 novembre 1998 ; 2010 : Ouest-France : mercredi 10 novembre 2010.

Fig. 5 - Circuits commémoratifs du Mans de l’armistice de 1945

7Les commémorations de la Seconde Guerre mondiale se structurent d’abord autour de ces mêmes pôles, le 12 mai 1946 par exemple. Puis l’érection de monuments spécifiques suscite l’apparition de parcours variant davantage d’une année à l’autre. Ainsi le 8 mai 1954, les associations d’anciens combattants et des victimes de guerre empruntent le boulevard du Général Leclerc pour se rendre au monument érigé en 1947 place Aristide Briand, dédié aux résistants de la Sarthe, à l’emplacement de l’ancienne statue de René Levasseur (Fig. 5). En 1968, comme en 1980, les dépôts de gerbes sont effectués à la stèle « Rhin et Danube », à la stèle du Général Leclerc et place Aristide Briand.

8Les cérémonies officielles peuvent être modifiées par l’actualité, le 11 novembre conservant une ampleur et une capacité de cohésion plus grandes. En novembre 1954, année marquée par la chute de Dien Bien Phu et les attentats de la Toussaint en Algérie, le parcours prévoit une station à chaque monument majeur : celui de 1870-1871 à Pontlieue, celui de Chanzy et de la 2e armée de la Loire place de la République (Fig. 1), mais aussi au monument aux morts de la Sarthe, square Lafayette (Fig. 4), et au monument des déportés et de la résistance, place A. Briand.

9La motorisation a permis dès les années 1960 de maintenir de longs parcours avec un arrêt ponctuel pour effectuer l’hommage. On retrouve ainsi une commémoration motorisée le 8 mai 1964 et le 11 novembre 2000 (Fig. 3). Le déplacement se fait généralement en car ou en voiture puis le défilé et le dépôt de gerbe traditionnel est réalisé à pied autour du monument dédié.

Fig. 6 - Le monument aux morts d’Afrique du Nord (1952-1962) au premier plan

et le monument aux résistants de la Sarthe (1940-1945) au second plan

Place Aristide Briand, Le Mans. Au premier plan : monument aux morts d’Afrique du Nord, inauguré en 2004. Au second plan : monument aux déportés et résistants (1940-1945), 1949 auquel est ajouté en 2019 un mémorial des 1502 déportés de la Sarthe. Crédits : Stéphane Tison, 2017.

10Au début du XXIe siècle, les défilés ont disparu, du fait d’une affluence réduite liée à l’effacement progressif des survivants des guerres de masse. Elles réunissent un public composé des représentants des autorités civiles et militaires, de détachements militaires et civils et des anciens combattants d’Afrique du Nord, des OPEX, leur famille. Des monuments de ces guerres plus récentes ont été ajoutés près de celui de 1939-1945 sur la place Aristide Briand, près de la Préfecture (Fig. 5), désormais point nœudal d’une mémoire syncrétique de tous les Morts pour la France. Un espace ponctuel, parfois étendu lors de jubilés importants à d’autres monuments emblématiques d’un conflit. Par ailleurs, la municipalité maintient le fleurissement des pôles commémoratifs et organise depuis 2005 une cérémonie interconfessionnelle et spirituelle pour la Paix à l’ancienne chapelle de l’Oratoire du lycée Montesquieu chaque 11 novembre, une spécificité dans le paysage national des commémorations. Le même jour, depuis 2018, un hommage officiel est rendu à Paul d’Estournelles de Constant (1852-1924), sénateur de la Sarthe, Prix Nobel de la Paix 1909.

11Ainsi, plusieurs axes commémoratifs se sont succédé dans la ville : le premier fondé sur les traces du combat ; le second illustrant la victoire, mais aussi le deuil de masse ; un troisième présentant un itinéraire diffus, témoin de la mémoire éclatée de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, émerge dans l’espace urbain, depuis les années 2010, la centralité d’une mémoire davantage syncrétique de tous les conflits armés.

Pour citer ce document

Stéphane Tison et Matthieu Watelet, 2024 : « Quels parcours cérémoniels pour commémorer les guerres de 1871 à nos jours ? », in G. Bailly, A. Gasnier, S. Angonnet, Atlas Social du Mans [En ligne], eISSN : 2968-0247, mis à jour le : 12/12/2024, URL : https://atlas-social-du-mans.fr:443/index.php?id=922, DOI : https://doi.org/10.48649/asdm.922.

Autres planches in : Tourisme, patrimoine

Bibliographie

Stéphane TISON (2024), « Commémorer la Grande Guerre en Pays de Loire : de la victoire de la Nation à la souffrance des Peuples », in BOISSELEAU Ph., MORICE J.-R., Patrimoines vivants en Pays de la Loire, La Créche, éd. La Geste, 2024.

Stéphane TISON (2016), « Tombeau de lumière. Le deuil de guerre du maître-verrier Albert Échivard (1914-1939) », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 2016/3 (n° 123-3), p. 67-100. DOI : 10.4000/abpo.3416

Stéphane TISON (2012), « Le citoyen, médiateur du deuil collectif : prise de parole en sortie de guerre après 1918 », Raison publique. La Revue des humanités politiques. https://raison-publique.fr/830/

Stéphane TISON (2011), Comment sortir de la guerre ? Deuil, mémoire et traumatisme (1870-1940), Rennes, Presses universitaires de Rennes. DOI : 10.4000/books.pur.110280

Stéphane TISON (2002), « La mémoire nécessaire et le refus de l’oubli : le traumatisme de la Grande Guerre à l’origine du devoir de mémoire ? », publié dans les Actes du Forum Le Monde – Le Mans, in THOMAS FERENCZI, (dir.), Devoir de mémoire ; droit à l’oubli ?, Bruxelles, Éditions Complexe, 2002, p. 45-58.

Mots-clefs

- Commémorations

- Liste des planches associées au terme Commémorations

- Quels parcours cérémoniels pour commémorer les guerres de 1871 à nos jours ?

- parcours commémoratifs

- Liste des planches associées au terme parcours commémoratifs

- Quels parcours cérémoniels pour commémorer les guerres de 1871 à nos jours ?

- monuments aux morts

- Liste des planches associées au terme monuments aux morts

- Quels parcours cérémoniels pour commémorer les guerres de 1871 à nos jours ?

Index géographique

- Pontlieue

- Liste des planches associées au terme Pontlieue

- Quels parcours cérémoniels pour commémorer les guerres de 1871 à nos jours ?

Stéphane Tison

Toutes les planches de l'auteur

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de Stéphane Tison

HAL-SHS de Stéphane Tison

Benoît Barbier

Toutes les planches de l'auteur

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de Benoît Barbier

HAL-SHS de Benoît Barbier

Matthieu Watelet

Toutes les planches de l'auteur

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de Matthieu Watelet

HAL-SHS de Matthieu Watelet

Résumé

L’hommage rendu aux morts des conflits armés (1870-1871, 1914-1918, 1939-1945, Indochine, Afrique du Nord, OPEX) a suscité la multiplication de lieux symboliques dans la ville du Mans. Quels sont-ils ? Quels éléments territoriaux expliquent le choix de leur emplacement et des parcours commémoratifs qui donnent sens à la mort des victimes de guerre ?

Statistiques de visites

Du au

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...